昨年10月31日の図書館総合展で行われたフォーラム「本格化する図書館への電子書籍配信サービス」のレポートです。KADOKAWA、講談社、紀伊國屋書店が出資をし、10月15日に設立された日本電子図書館サービス(JDLS)の関係者が、初めて公の場で話をするということで、注目を集めていたフォーラムです。

なお、諸事情により公開が1年越しになってしまったことをお詫びします。以下の文体は常体となります。1万3000字くらいあります。

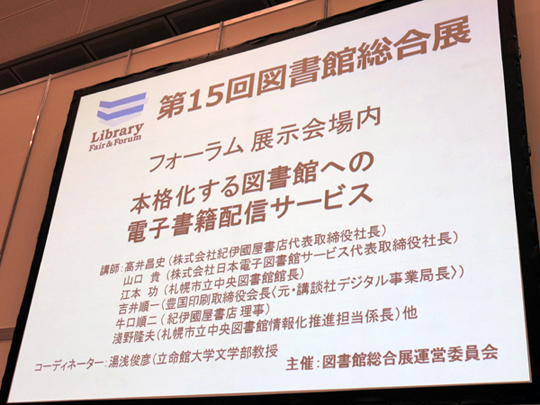

講師として登壇したのは、高井昌史氏(紀伊國屋書店代表取締役社長)、山口貴氏(JDLS代表取締役社長)、江本功氏(札幌市立中央図書館館長)。パネルディスカッションは、吉井順一氏(豊国印刷取締役会長)、牛口順二氏(紀伊國屋書店理事)、淺野隆夫氏(札幌市立中央図書館情報化推進担当係長)。吉井氏と牛口氏はJDLSの役員だが、以前の肩書きでの登壇。コーディネーターは湯浅俊彦氏(立命館大学文学部教授)。

日本語書籍の電子化遅延により、海外の日本研究が遅れている

高井昌史氏(紀伊國屋書店代表取締役社長)

最初に登壇した紀伊國屋書店 高井社長は、まず書店経営の現況と課題についての説明を行った。書籍・雑誌の売上が下がる中、書店の数は減っているものの、床面積は増え続けており大型化が進んでいる。万引き対策や、新古書店の台頭、ネット書店の隆盛など、書店経営を取り巻く環境は厳しい。返品率は40%近くになっており、委託販売制度と定価販売をこのまま維持すべきなのか、それとも見直すべきなのかという議論もおきているそうだ。

他方、紀伊國屋書店は自社で電子書店サービスを提供しているが、市場はなかなか拡大せず「いつになったら『元年』がくるのか」と思っていたそうだ。Kobo、Google、Kindle、Appleといったいわゆる「黒船」が日本でもサービスを開始し、事実上の標準フォーマットであるEPUBも普及し始め、ようやく昨年後半くらいから市場が動き始めた感があるという。

電子書籍が話題になると、必ず並行して電子図書館も話題になる。海外の電子図書館サービスは学術系出版社が先行していたが、日本語の電子書籍はまだ配信コンテンツも少なく、提供されているサービスも少ない。「ネットにない情報は存在しないのも同じ」ということが言われるが、過去の知の蓄積である「書物」がネットとうまく連携をしていない。今後は、書籍の全文を検索の対象とするようなサービスが求められるようになるだろうというのが高井氏の見解だ。

紀伊國屋書店が提供している「NetLibraly」は、大学図書館を中心に300館に導入されている。配信コンテンツ30万点のうち、日本語書籍は5千数百点程度でしかなく、英語の書籍が中心。日本語書籍の電子化と図書館サービスへの投入が遅れていることは、海外の日本研究が遅れている原因にもなっているそうだ。2010年の段階では、中国語が約10万点、韓国語が約1万点、日本語は約1000点という状態だった。海外のためにも、少しでも多くの日本語タイトルを電子化すべきだろうと語る。

日本の公共図書館約3000館のうち、電子図書館サービスをやっているのは十数館程度。アメリカは既に約8万館(※当時)。電流協のアンケートでも、まだ検討していない図書館が半数以上だった。多くの図書館では、電子図書館サービスがまだ現実のモノとして捉えられていないという。

しかし、電子書籍による新しい読書体験や、これまで来館できなかった方にも利用できるといった、紙の本ではできなかったサービスの提供が可能になるので、地域における図書館の役割を大きく変えることになり、新しい存在価値を提示できるようになるのではないかと語る。

札幌市中央図書館を始めとして多くの実験プロジェクトが行われているが、どこも肝心の「タイトル」集めに苦労している。それは「出版界がコンテンツを提供しないのが原因」という意見もある。不正コピーが簡単に広がってしまうから、提供側が慎重にならざるを得なかったという事情もあると高井氏。

出版界と図書館が良好な関係を築けていないというのも要因と指摘。ベストセラーを大量に無料貸出ししていることに批判の声を挙げる人もいれば、むしろそれによって読書層が増え売上が伸びているという意見もあると、どちらの立場にも配慮をしていた。

これからは、出版界と図書館界が手を携えていかねばならないと高井氏。図書館で貸出されても、対価が著者や出版社に還元できていないのが現状。海外でも、図書館で一般向け(トレード系)の扱いが多くなってきたら、出版界と図書館界で諍いが起きた。本の制作から流通まで、すべて読者が本を買ったお金によって贖われている。それは図書館に納入されている本も同じだ。つまり、本が売れなければ図書館の未来もないのだと語る。

紙の本が売れれば「所有権」が購入者に移るが、電子書籍はサービスの提供であり、一定の条件で利用許諾を与えているにすぎない。図書館向けの電子書籍貸し出しサービスは、利用者の利便性と著作者への適切な還元を両立できる可能性がある。それは民間主導でやるべきだと語る。

東京国際ブックフェア(2013年)で、角川歴彦会長が基調講演で語った構想は、多くの方々に賛同され注目をされていると高井氏。出版社と書店、著作権者にも納得してもらえるようなモデルを構築したいという。

日本の電子書籍流通のために残された課題は3つあるという。まず「権利」の問題。これはいま文化庁の文化審議会小委員会でも議論されている電子書籍に対応した出版権のこと。

次に「公平な競争環境」の問題。海外事業者からの配信サービスには消費税がかからないが、これも政府税調で議論中。消費税が8%になると、そのハンデはこれまで以上に大きいので、フランスのように「送料無料はダンピングだ」くらいやって欲しいと思うと語った。

最後に「標準化のルール」。JDLSでも、ルール作りと標準化が課題になっているという。公共図書館も大学図書館も、図書館総合展の会場にも、たくさんのシステムがある。バラバラのシステムを繋ぎ合わせるのは困難だしコストがかかると問題点を指摘する。

出版デジタル機構でたくさんのデジタル化した書籍ができあがっており、どんどん利用に供してもらおうと思っているので、「制作のピッチを上げて欲しい、クオリティを上げて欲しい」と高井氏。

JDLSで具体的にどんな仕組みを構築し、どんなサービスを提供していくのかは、JDLS代表取締役社長の山口貴氏に説明してもらいたいと、バトンを渡した。

図書館、出版社、著作者、全ての関係者に喜ばれる仕組みづくりを

山口貴氏(JDLS代表取締役社長)

山口氏は「デジタル時代における図書館、出版社、著作者の架け橋を目指して」と題した講演を行った。まず、出版市場、電子書籍市場、電子図書館の現況を説明。アメリカの電子書籍市場は2012年に30億4200万ドルと書籍全体の約20%を占めており、2017年には電子が紙を超えるであろうと予測されている。また、アメリカでは電子図書館サービスは、公共図書館で82%、学校図書館で95%に導入されているそうだ。

日本の電子書籍市場拡大には「フォーマット」「価格」「点数」という障害があったが、解消されつつあると山口氏。ただし、電子書店サービスには多くの企業が参入・乱立し、厳しい競争になっている。他方、電子図書館サービスは日本ではまだ十数館しか利用されておらず、コンテンツの多くはパブリックドメインだと指摘。

普及が進まない原因は、魅力的なコンテンツが不足しているからだと山口氏は指摘する。しかし、コンテンツの仕入れや供給には、システム、著作権(権利処理とDRM)、価格、著者や出版社への還元、貸出期間、利用者認証、利用範囲の設定など、一定のルールと仕組みが必要だと語る。

電子書籍時代幕開けの条件は整った

書籍流通の実態と課題を考えると、「出版時期」「書店店頭在庫の有無」「著作権の有無」という要素があるという。書店で流通しなくなったような既刊が、電子書籍として図書館で配信されるような形が必要と考えているそうだ。公共図書館に充分な電子書籍を提供するのは、出版社としての義務だと。

書籍流通の実態と課題

ここで立ち上がらないと図書館への流通が進んでいかないという思いから、KADOKAWA、講談社、紀伊國屋書店が出資してJDLSが設立された。JDLSが果たしたい役割は、著作者・出版社と、図書館・利用者を繋ぐこと。新しいルールを作り出し、出版社・著作者と図書館の新しい関係を生み出すことで、図書館利用者に新しい価値を提供できるという。

JDLSが果たしたい役割は著作者・出版社と、図書館・利用者を繋ぐこと

図書館にとっては、これまでとは比較にならない規模での電子書籍ラインナップ拡充ができ、保管スペース圧縮ができたりヴァーチャル図書館の運営ができたり、図書館独自蔵書の電子化支援も可能だと山口氏。利用者にとっては、開館時間に縛られることなく24時間貸出・返却が可能となり、遠隔地や出張中など距離的な制約がなくなり、「貸出待ち人数」が明示されることで予約状況が把握できると語る。

出版社にとっては、新たな価格体系の創設により提供総数を増やしたり、販売価格や発売から閲覧開始可能になるまでの時期を制御したり、貸出と購入の連携や、権利情報の集中管理、電子納本代などの業務効率化が図れるようになる。すべての関係者に喜ばれる仕組みを作っていきたい、と山口氏は締めくくった。

札幌市立中央図書館の取り組み

江本功氏(札幌市立中央図書館館長)

続いて登壇した札幌市立中央図書館館長の江本功氏は、平成23年度から行っている電子図書館実証実験の報告と、今後の予定について説明した。実証実験のモニターへのアンケートでは、不満点にコンテンツ不足を挙げる人が50%、充実して欲しいジャンルとしては地域に関連する本を挙げる人が42%、図書館が電子書籍を提供することを希望する人は73%だったという。

平成25年度は図書館電算システムの再構築を行っており、電子図書館を含めた図書館システムの刷新を図っているという。幅広い端末機器への対応や、EPUB 3への対応、JIS x8341準拠の高齢者にも優しいシステムになるそうだ。また、図書館が制作した独自資料を、自ら送信・登録も可能になるそうだ。

札幌市立中央図書館で行った電子図書館実証実験

コンテンツ調達実験では出版社16社から200タイトルの提供があり、それをきっかけに「一般社団法人北海道デジタル出版推進協会」が設立された。図書館が所有する行政資料や地域資料の電子化や、市民参加の出版体験プロジェクトなども行ってきた。学校現場での利活用を勧め、図書館による学校支援や地域支援という方向性を推進していくと語った。

「市民参加によるまちづくり」として、情報発信を促していく役割を図書館が果たす

牛口順二氏(紀伊國屋書店理事)

パネルディスカッションではまず紀伊國屋書店理事の牛口順二氏から「古巣の肩書」でフォーラムに参加している理由が説明された。まだ新会社JDLSは設立されて2週間(※当時)であり、まだ方針やルールの細かいところが固まっていない段階のため、何を聞かれても「まだ決まっていません」と答えるしかない状況だという。それならば、昔の所属という立場の方が比較的自由に発言できるだろうという判断だ。

牛口氏は、紀伊國屋書店の役割は、出版社・著作者に納得してもらえるようなモデルを構築するために「なんで角川や講談社の言うことを聞かなきゃいけないんだ」という声が挙がった時に「叩かれ役」になることだと語った。

札幌市立中央図書館の淺野隆夫氏は、社会に対して図書館がどうコミットしていくのかという観点から、「学校との連携」と「観光分野との連携」が重要であると語った。図書館の蔵書を授業のために人数分コピーして持っていくことはできないが、電子版であれば可能となる。地域資料を副読本としてデジタル教科書と同じタブレット上で読める仕組みであったり、人物伝や写真など紙でしか出ていなかった出版物をマッシュアップして観光コンテンツ化するような取り組みをしている。

淺野隆夫氏(札幌市立中央図書館情報化推進担当係長)

「さっぽろ街図鑑」はもともと中高生向けの紙の出版体験プロジェクトだったが、2年前から電子版も出している。子どもたちのアイデアで、写真の上にイラストやムービーを載せたりといった工夫もしている。「市民参加によるまちづくり」として、情報発信を促していく役割を図書館が果たしているそうだ。

そういった「アウトリーチ活動」によって、図書館の存在価値を高めていくべきだという。それには、コンテンツ量が問題だが、幸い札幌に関する本はかなりの冊数が調達できる目処がついたという。単なる電子本の貸出というよりは、それを使って社会にサービスを提供していく図書館になれるかどうかが肝要だと語った。

豊国印刷取締役会長の吉井順一氏は講談社の出身でもあるが、こういった図書館による出版プロデュースという動きに関しては、図書館が見つけた才能やコンテンツを出版社が預かり作品・才能を育てていくような協力関係を築くことができれば双方にとってハッピーではないかと語った。

出版社の最終防衛線は才能を見つけて発掘することだが、従来は文芸書や漫画誌の 「新人賞」に参加してもらうことだった。しかし、いまはブログで発信をしていたり、マスを狙っていない人も多くなってきたので、才能の発掘が難しくなっているという。

「紙の砦」に立てこもっていては生き残れない

湯浅俊彦氏(立命館大学文学部教授)

立命館大学の湯浅俊彦氏は、大学では電子ジャーナルやデータベースなどの電子資料を利用しなければ研究が進まないが、NetLibralyでも和書がようやく5000点くらいとタイトル数が少なすぎると現状への不満を述べた。

また、OPAC(Online Public Access Catalog:オンライン蔵書目録)で検索して本があるというだけでなく、本文検索までできてレポートに使えるような形が望ましい。また、やはり何十万タイトルとなければ利用価値がないが、出版社が主体となってやるからには今後はどんどんタイトルが増えていくであろうという期待があるという。

吉井氏は、専門書を出している学術系出版社と、主に「物語」を売っているトレード系出版社では、それぞれ事情や考え方・危機感が違うという。欲しいタイトルがないから利用されない現状は出版社の怠慢だが、出版社が紙の複製権しか持っていないがゆえに出版社が主導するのが難しいという事情もあると語る。

一部先進的な著者が前向きに取り組んでいるだけというのが現状で、図書館での貸出を「機会損失だ」と怒る著者もいる。普段あまり本を読まない人まで買ってもらわないと成り立たないトレード系の本は、果たして図書館に必要なのだろうかという疑問もあるそうだ。

湯浅氏は以前、出版学会で「なぜ出版社が集まって、図書館向けの電子書籍の仕組みを作らないのか?」という議論になった際に、当時講談社にいた吉井氏が「儲かるんだったら乗る」と言っていたのを克明に覚えているという。

また、2年前(※当時)の図書館総合展で角川グループ会長(※当時)の角川歴彦氏が基調講演をした際、淺野氏が札幌市中央図書館の電子図書館実証実験の報告をしたところ、角川氏は「あまりに借りやすいので、出版物の売れ行きに影響するのでは?」と懸念を表明していたという。

淺野氏はそれに対し、貸出日数や人数を制限することで、出版社への影響は抑えられると反論していたそうだ。湯浅氏は吉井氏と牛口氏に、2年前(※当時)は電子図書館に難色を示していた角川氏が、JDLS設立へと舵を切った心境の変化はどういったところからだったのか? と質問した。

吉井順一氏(豊国印刷取締役会長)

吉井氏は、図書館は「無料」に見えるけど、実はコストが発生していると語った。例えばコンビニの入り口に雑誌を並べて立ち読みを許しているのは、そこに人がいることで防犯コストの低減になるからという要素もあるという。著者にとって本は「作品」、出版社には「商品」というより「財産」、書店には「商品」、図書館には「蔵書図書」と、受け止め方が違う。

しかし結局のところ、さまざまな形で「読者」に本へ触れてもらう機会を広げることで、スマートフォンやゲーム機などと「時間(アイドルタイム)」の奪い合いをしなければならないという。そういう意味で、著者、書店、図書館、出版社は、同じ船に乗っているのだ、という認識が広がってきたから角川氏の考えも変わったのではないかという。

牛口氏は、山口氏の講演でも言及されていたように、出版社が電子書籍ビジネスに消極的にならざるを得なかった諸条件がだいぶ払拭されてきたからだと語った。

湯浅氏は、山口氏の講演スライドに「黒船系」という言葉があったことを指摘。「Googleが来る」とか「Amazonが来る」といった、「やらなきゃやられる」という事態に遭遇したから、出版業界は防衛策として電子出版をやらざるを得なかったのではないかという。例えば、文庫を持っていない出版社は単行本を出しても文庫で他社に獲られてしまうから、自社の文庫レーベルを用意するという歴史を重ねてきているではないかという。

吉井氏は、講談社内ではAmazon、Apple、Googleを「黒船」ではなく、「鉄砲伝来」だと呼んでいるという話を紹介した。これから戦国時代になるのにあたって、有効的な武器なのだと。紙だ電子だと言っている場合ではなく、デジタルという道具を使って読者のために何ができるか、著者のために何ができるかを考えなければならない。ただ、「黒船」に流通の仕組みやルールを決められてしまうと、委託再販制度で食ってきたようなところはぺんぺん草も残らない状態になってしまう可能性もあると語る。

「戦い」だと思えば、リスクをとってでもやらなければならない。いままでやらずに済んできたからといって、今後もやらずになんとかなる、とは思っていない会社が行動を起こしている。それでも、≪紙の砦にまだ立てこもって「なんとかなるだろう」と思っている人はまだいる≫し、紙はゼロにはならないので「なんとかなる」ところも多少はあるだろう。でも、読書や才能の再生産ということを考えると、そういうところは死に絶えてしまうのではないかという。

例えば、以前の韓国は漫画が初版1万部くらいで「食っていける」くらいの市場だったそうだ。ところが、1991年の通貨危機でリストラされた人たちがこぞって貸本屋を始めたことで、「漫画は買うものではなく借りるものだ」という認識が定着してしまったという。初版が3000部くらいしか売れなくなり、漫画家が生活していけなくなり、韓国漫画は一時期死んでしまったという。このままいくと、日本でも同じような状況が起きかねないという危機感があるそうだ。

淺野氏は、「図書館は無料貸本屋だ」と反対している方々は、売れ筋の小説や漫画を想定していて議論していると指摘する。図書館向きの本もあれば、購入した方がいい本もある。さまざまなプレイヤーが、コンテンツに最適なサービスを提供することで、自然に住み分けができると。「ビジネスモデルができないと前に進めない」というのもわかるけど、やってみないと分からないのだという。

利用者が欲しい本を、電子化してして欲しい

湯浅氏は、「利用者が欲しい本を、電子化してして欲しい」と意見する。大学図書館には学生が毎年定番で必ず読まなければならない本があるが、入庫した冊数しか借りられないため、他の学生が困ってしまう。だからといって、1冊7000円もするような本を学生は絶対買えない。そこで、授業のために必要な部分だけコピーして学生に配ってレポートを書かせたりするが、それでは出版社にお金が入らない。

もしそれが電子化されて出版社に対価が還流されるようになれば、お互いに幸せになれるではないかという。単行本から、文庫化し、映像化し、翻訳して海外でも販売して、いろいろやり尽くして最後に電子化なんて、順番がおかしいと指摘する。淺野氏も、学校図書館で図鑑が取り合いになってしまうことを指摘。ニーズに基づいて電子化や対価設定をして欲しいと意見する。大量に使われるもので、紙を買うより安いのであれば、電子版を買う、と。

湯浅氏は、小平市の図書館協議会が「公共図書館における電子書籍の利用を巡って」という報告書で、「現在商用の電子書籍サービスが配信しているタイトル数は非常に少なくコミックに偏っているから、いま図書館がやる意味はない」とか、「市町村立の上位、都道府県の上位、国立国会図書館がやればいい」と書かれているのを見て笑ってしまったという。それでいいの? と。

吉井氏は、「やってみないと分からない」というのは仰るとおりで、「自炊代行業」のように思いもつかないような商売が生まれることもあるという。自炊代行業者に自分の本を出す人は1割程度で、大半はAmazonで買った新刊がそのまま送られてくるそうだ。電子化されていないから、自腹を切ってでも自分の端末に入れたいというニーズに、吉井氏は正直気づいていなかったという。

また、こういう話は自炊代行業者を敵視しているだけでは決して教えてもらえない話だとも。だから、やってみたからこそわかる知見は教えて欲しいし、大手出版社と大手書店が何か陰謀を企んでいるんだったら、こんなところで話をしない。もっと賑やかにならないと、我々のビジネス全体が死んでしまうのだと危機感を語った。

湯浅氏は、著作権法の改正により視覚障害者のための「自炊代行」は可能になっているが、はじめから電子化されていて音声読み上げができる状態になっていればわざわざスキャンしてOCRして校正して……などという苦労をしなくても済むと指摘。大学基準協会が、近いうちに読書困難者向け図書作成を義務化するので、「紙媒体だけ」という常識は今後は通用しないと語る。

ビジネスとして成り立つ保証がなければ次のステップへ進めない

牛口氏は、2010年の「電子書籍元年」ブームの時に、読書困難者向けへの発展性がよく語られていたと振り返る。ただ、そういうメリットは十分承知した上で、「電子化してビジネスとして成り立つの?」という意識が阻害してきたとも指摘する。

海外で学術系出版社の電子化が先行したのは、いわゆるロングテールで図書館が購入してくれるだけでもビジネスとして成り立つ土壌があったからだが、日本の学術系出版社は図書館が購入するだけで成り立つところはなく、ある程度一般読者に買い支えてもらわなければならないという。

出版界としては、ビジネスが回っていくという保証がなければ、なかなか次のステップに進めないと牛口氏。残念ながら、図書館やシステムベンダー主導の実証実験は、そろそろ限界だろうと語る。次は逆に、コンテンツ提供者側の考えるモデルを提示したいと語る。

まだ事業計画という形にはなっていないものの、構想は既にいろいろ出てきており、例えば、基本的には紙の本と同じで、学術系のようにマルチアクセスではなく、1人借りてる間は他の人は借りられず、ライセンスを拡張することで貸出可能冊数が増えるモデル。あるいはアクセス権を永久貸与する「売り切り」モデルで、貸出回数に応じて課金するか、固定料金で契約を年単位で更新していくようなモデル。利用者の利便性を考えると、図書館内だけでというわけにはいかず、端末にダウンロードして貸出できるモデルでなければならない、という。

淺野氏は、公共図書館の立場としては、自治体の予算という制約から、従量課金で青天井というのは無理とか、単年度で予算計上しなければならないというのはあるが、札幌市の場合は「これはダメ」というのはあまりないそうだ。例えば、他の自治体では「必ずデータを所蔵しなければならない」という図書館もあるが、札幌市では電子図書館サービスは商用データベース契約と同じイメージで捉えられているという。

デジタルデータは紙の本より保存性に劣る

湯浅氏は、「図書館の自由」という観点から問題提起する。もし書籍の内容に誤りがあったとしても、図書館は回収要請に応じず、歴史的記録として所蔵するのが図書館の使命だからだ。ところが、所蔵ではなく利用ということになると、利用権が突然切れるということもあり得るという。また、サブスクリプション(月額固定)モデルで何十万冊と読めていたものが、予算の関係で契約更新をしないとなると、いきなり明日から全部読めなくなってしまうということもあり得るというのだ。

また、出版デジタル機構会長の植村八潮氏が2012年の講演で、「(電子図書館は)アメリカのOverDriveのように民間事業になるのが普通だろうと思っています」「公共図書館は、有料で貸し出したっていいんじゃないかと僕は思っています」と発言していることを紹介した。

淺野氏も、さすがに昨日まで読めてた本が、契約切れて明日から読めないというのはさすがに問題だとは思うので、いろいろ工夫を考えているところだという。ただ、図書館法の精神から、公共図書館が利用者から対価を得るのは難しいのではないかと考えているそうだ。そもそも公共図書館は税金で運営しているので、無料ではない。ただ、付加価値がついたサービスであれば、そちらを紹介するというのはアリだと思うと述べた。

データベース契約の切り替えで読めなくなってしまう可能性について吉井氏は、そもそもデジタルデータは永遠だろうか?という疑問を投げかける。Windows3.1時代に出たCD-ROMメディアが、果たして今の時代に読めるだろうか。対して500年前のグーテンベルクの聖書がまだ残っているように、後世に残るのは結局紙だという。アトムからビットということが言われているが、そこは住み分けだと語った。

牛口氏は、電子だけのサービスで公共図書館のサービスが成り立つか? 保存のためには紙の本も買い続けるのではないですか? と問いかける。そして、デジタルデータの保存まで、個々の公共図書館が担う必要があるのだろうかと疑問を投げかける。アーカイブの保存は、国立国会図書館に委ねればいいのではないかというのだ。

InDesignは単に美しい装丁・段組・フォントを吐き出す装置になっている

会場からの質疑応答で、ベルリン国立図書館の方から、ヨーロッパにおける日本学者は日本の書籍の電子化を待ちこがれているという。紙の本はデジタルデータから印刷するのだから、そのデータを売ってくれればいいのにと。このままでは日本のテキストが少ないため、日本を研究する人がいなくなってしまうという危機意識を表明した。

吉井氏は印刷会社の会長という立場でそれに答えて、日本の出版ワークフローがあまりにも紙の本に特化した形の制作になってしまっているという現状を説明した。XHTMLのような構造化された言語を否定し、「それでは日本語の文化が守れない」といった主張をする人も多かったそうだ。

そろそろUTF-8のテキストと、HTMLタグと、CSS3のデータを使えば、そこから紙の本が作れるという形になっているのに、恐らく出版社の編集者でそのことを知っている人があまりいないのではないかという。いまだにオンスクリーン校正をやりたがらない人も多く、「ゲラは紙で出すものだ!」とか「直しは赤字を入れるものだよ!」とか「モノルビじゃなきゃダメだ!」などなど。

InDesignは本来、知を共有し、共同作業をまとめ上げるためのツールなのに、日本では単に美しい装丁・段組・字組・フォントを吐き出す装置になっているそうだ。出版社の一部の文化系技術者のこだわりによって、振り回されていると。「26文字の言語とは違う」のは確かだが、そういう言い訳をして紙の砦にこもってしまう人が多いのだという。キーボードと英語の苦手な人が、出版社にくるという笑えない話が紹介された。

牛口氏も以前は、出版の過程でデジタルになったデータがあるのだから、すぐに電子書籍できると思ってたそうだ。現実問題として、いまあるデジタルデータは最終的に紙にすることを前提としたものになってしまっているので、そこから「電子書籍」は作れない。電子化するためには、新しい本を作るのと同じくらいコストがかかってしまうというのだ。

これは日本の電子書籍が抱えてしまった一つの宿命で、意図的に出版社が妨害しているわけではないと弁護する。そうはいっても、過去の出版遺産をどうデジタルに変えていくかは、大きな問題だと認識しているという。

OverDriveとの提携も選択肢の一つとして排除しない

OverDriveはJDLSの競合か? という質問には、吉井氏が「個人的見解だが」と念押しした上で、短い間に新しいサービスを開始するにはゼロから仕組みを構築するわけにはいかないので、既存のものをなるべく使っていくべきだし、選択肢の1つとしてはOverDriveが排除されるとは思わないと語った。

牛口氏も、我々が目指している方向性として合致するなら、仕組みとして導入する可能性はあるという見解だ。OverDriveのアメリカでのシェアが95%と言われているが、売上シェアというわけではなく、1つの図書館が複数のサービスを導入しているケースも多いという。必要に応じて使い分けるという形のほうがあり得るのではないかという。

淺野氏は、電子のことをカウンターで聞かれても分からないという状況では困るという。書誌情報を共通して持ち、職員が誰でも使えるとか、紙も電子も同じように扱えなければ意味が無いと念を押す。ずっと苦労してきたのは、基幹システムとの連携だというのだ。「このコンテンツはこのシステムで、このコンテンツはあっちのシステムで」というのは不便だから、利用者が意識せずとも一元的に読めるシステムが望まれるという。

また、会場から、初めて角川歴彦氏の構想を聞いた時、図書館向けだけなの? レンタルはやらないの? 儲かるの? という疑問が投げかけられた。牛口氏はそれに答えて、JDLSは必ずも図書館だけを想定しているわけではないと述べた。B to B to Cのモデルなので、例えば病院などもターゲットになると。OverDrive の最大の顧客は、米軍だと紹介した。

最後に湯浅氏が、成功事例をひとつ作ることが大切で、実証実験にはもう飽きたから、いいからもうやろうよ! 100万タイトルくらいさっさと揃えて実用ベースに載せようよ! と呼びかけた。淺野氏も、大事なことはリアリティだという。購入予算を用意して「買う」こと前提にして、出版社への呼びかけなどさまざまな話をしているという。とにかくコンテンツを用意して頂ければ、その先のアプリケーションは我々の方でも開発できると語った。

……というのがちょうど1年前の状況でした。その後のJDLSは、10月28日にウェブサイトを仮公開、12月26日に正式公開という動きを見せた後、一切の動きを見せなくなります。最近になってようやく、今年の図書館総合展ブース案内に出展概要が公開されました。

○ 2015年4月より本格サービスイン予定

弊社では2013年10月の会社設立から図書館・出版社の方々とヒアリングを重ねてきました。実証実験の結果など踏まえて、来年4月の本格稼働を目指しております。

とのことです。1年経ってどんなアウトプットになったか。図書館総合展が楽しみです。